La importancia de sí mismo, suficiencia y extravío

Por Rosana Aldonate*

La caída de lo común, una característica de la sociedad contemporánea, donde no hay una acción que conduzca a la reunión con otros en las distintas esferas, sino que el individualismo reinante encuentra su atajo en el aislamiento, promovido y posibilitado por las nuevas tecnologías, las plataformas digitales: Facebook, Twitter (actual X) e Instagram, mediatizando el intercambio desde la proyección premeditada del yo y la evaluación calculada del like.

La vanidad triunfa sobre la responsabilidad, afirma Eric Sadín, en una sociedad que tiende a apartarse de la vida en común y de la asociación mutua en la construcción de proyectos y el fomento de acciones.

Esta pobreza en los lazos con los otros entronca quizás en la pobreza de la experiencia, incluso la atrofia de la experiencia de la que hablaba Walter Benjamín ya en el siglo XX. En su libro El narrador refiere que se está perdiendo la facultad de intercambiar experiencias y que el arte de narrar se aproxima a su fin, dando lugar a una nueva forma de comunicación que es la información.

La experiencia ligada a lo narrativo se encuentra incluida en uno de los dos términos que hay en alemán para aludir a la “experiencia” que es Erfahrung que contiene la palabra viaje Fahrt, “lo que sugiere una duración temporal con posibilidades narrativas” según precisa Martín Jait.

Hoy, la audiencia sigue prefiriendo: la información que sirve de soporte a lo más próximo y los textos alejados de los grandes relatos, cada vez más breves, más concisos y que las plataformas comunicacionales, enunciadas anteriormente, saben potenciar al máximo.

Twitter, se utiliza para tener seguidores o para seguir perfiles, redituando espejismos y satisfacciones recíprocas. De este modo, tanto los seguidores como los seguidos inflan la importancia de sí., expresión que puede leerse en “La era del individuo tirano”. Hay personajes artísticos, deportivos, políticos que consiguen tener millones de seguidores en las redes sociales. La falta de mediatización que permite este sistema comunicacional para conseguir incidir sobre los demás hipnotiza las ansias de una llegada directa a los otros.

Entre estos personajes notables se encuentra, por ejemplo, Javier Milei que seguramente emula en algún aspecto a su referente Donald Trump, de quien se dice que ganó las elecciones que lo llevaron a la presidencia de EE.UU. gracias al ejército de trolls que retuitearon sus tuits y multiplicaron su llegada a posibles votantes. Práctica que Milei viene haciendo en las redes sociales desde épocas anteriores a la de su campaña presidencial.

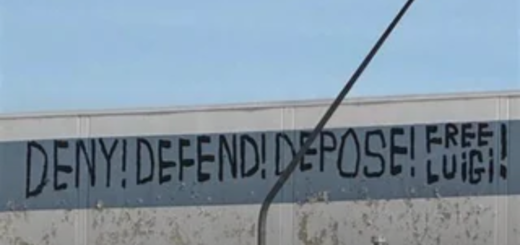

Pareciera que estamos inmersos en una sociedad que rechaza los argumentos y prefiere la contundencia de frases breves y asertivas que apuntan a sacudir o conmover al seguidor, tal como ocurre en Twitter (X). Se termina por renegar de los procesos discursivos, aquellos que se sustentan en lo argumentativo, en razonamientos provistos de una lógica que otorga consistencia y coherencia al discurso y que a través de las épocas dio sostén al discurso político, la predicación religiosa, la propaganda y al alegato del abogado defensor.

Vivimos una época en la que, por Twitter (X), se impulsa al fraseo corto, de escasa cantidad de palabras, donde no hay posibilidad de desarrollar un argumento, por lo menos en su finalidad cognoscitiva, reduciéndose probablemente a apelar a la otra finalidad del discurso que es la persuasión emocional. Una época caracterizada por el empuje al goce que aleja del pudor, de la vergüenza y arrima a dar rienda suelta a pasiones turbulentas, en un estilo poco contenido.

El tipo discursivo utilizado por Milei, responde a este modo pasional impúdico, agresivo incluso, quizás más cercano a la paradoja, que supone la aparición de una posibilidad no prevista, una idea lógicamente contradictoria u opuesta a lo que, la opinión general, considera verdadera. En suma, lo que resulta chocante para el sentido común. Intervenciones disruptivas que desembocan en un lenguaje políticamente incorrecto. Aquel que ve en la corrección política y el multiculturalismo una suerte de conspiración del marxismo cultural, de la ideología woke y de la cultura de la cancelación.

La famosa batalla cultural llegó hasta las circunstancias de la presentación de la biografía de Milei, escrita por Nicolás Márquez y Marcelo Duclos, llevada a cabo en la Feria del Libro de Buenos Aires 2024, donde se afirmó que, si bien en el marco político de un país un presidente sucede a otro y viene una nueva conducción, la de Milei es un cambio de época y en eso radica la revolución. Libro y presentación que quedaron opacadas tras las opiniones homofóbicas vertidas por Márquez y que en el programa radial de (Ernesto) Tenembaum condujeron a consultarlo más por estas ideas que por el libro mismo. Aunque el propio conductor del programa puso de relieve que el libro de Márquez y Duclos se está vendiendo como best seller, lo que termina relegando, en cuanto a ventas, al libro que escribió el propio Milei.

Retornando al modo discursivo de Milei, el cual fomenta la idea de cierto aislamiento, del personaje, en relación a la realidad política y social, lo que se pone de manifiesto, por ejemplo, en las entrevistas con periodistas, cito la realizada por la periodista de la BBC, en la que las respuestas a las preguntas por parte del presidente eludieron cualquier orientación a la experiencia, a la realidad y se recluyeron en contra argumentos de tipo paradojales, como forma de resolución de una disputa; que no dejan de asombrar por su extravagancia y rareza.

En este contexto resuena la pregunta acerca de qué pasa en un país que votó como jefe de Estado, si es que puede llamársele así al título que detenta un presidente que pretende terminar con el Estado, un país donde su presidente gusta navegar las aguas estimulantes de la autoestima, “espejo que le devuelve la imagen continuamente magnificada de sí mismo” (Sadín), vía X en este caso.

Hay una pregunta que se escucha repetida en distintos espacios, ¿qué es lo que posibilitó que alguien como Milei ganara las elecciones presidenciales? Puede encontrarse una respuesta viable en el libro de Sadín: “es difícil imaginarse…que haya un mayor triunfo de la suficiencia humana o un mayor extravío político y civilizatorio”; Sadín, claro, se refiere al espíritu general de la época. “Suficiencia” significa presunción, engreimiento, pedantería, y “extravío” refiere a perderse, desorientarse, confundirse.

Triunfo de la presunción del “yo soy lo que digo que soy” que el psicoanálisis supo localizar en la civilización actual como reflejo del yo que cree no sólo conocerse a sí mismo sino crear su propia identidad. Extravío político y civilizatorio en la desorientación que supone dejarse guiar por la importancia de sí mismo, la suficiencia del yo, esa instancia de infatuación y dominio que desconoce la falla que lo constituye.

*Psicoanalista y escritora.